我們與國的距離:香港國安教育與內地愛國主義教育

撰文/莫三三

2021年4月5日,香港特區政府維護國家安全委員會在香港主辦首次「全民國家安全教育日活動」。開幕禮儀式上,作為國安委事務顧問的香港中聯辦主任駱惠寧,向香港中小學教師贈送一批《香港特別行政區維護國家安全法讀本》。書本由身兼國安委主席的特首林鄭月娥代為接收。這被稱為「別具意義的贈書儀式」。在活動宣傳網頁上,開宗明義寫道「在《國安法》的保護下,生活必定更勝從前」,以及「維護國家安全,人人有責」。

當天的大新聞卻不是此次開幕。有小學生在國安教育日參觀警察學校,在模擬的港鐵車廂手持仿製機槍與同學嬉戲。其中一張學童用仿製槍指向同學頭部的照片,登上當天香港及海外媒體頭版,因這場面彷彿重演2019年8.31太子站襲擊事件。一時間,人心震盪,社會再添對香港教育前途的擔憂。

國安教育日,一張學童在警察學院內用仿製槍指向同學頭部的照片(圖:Reuters)

國安教育日,一張學童在警察學院內用仿製槍指向同學頭部的照片(圖:Reuters)

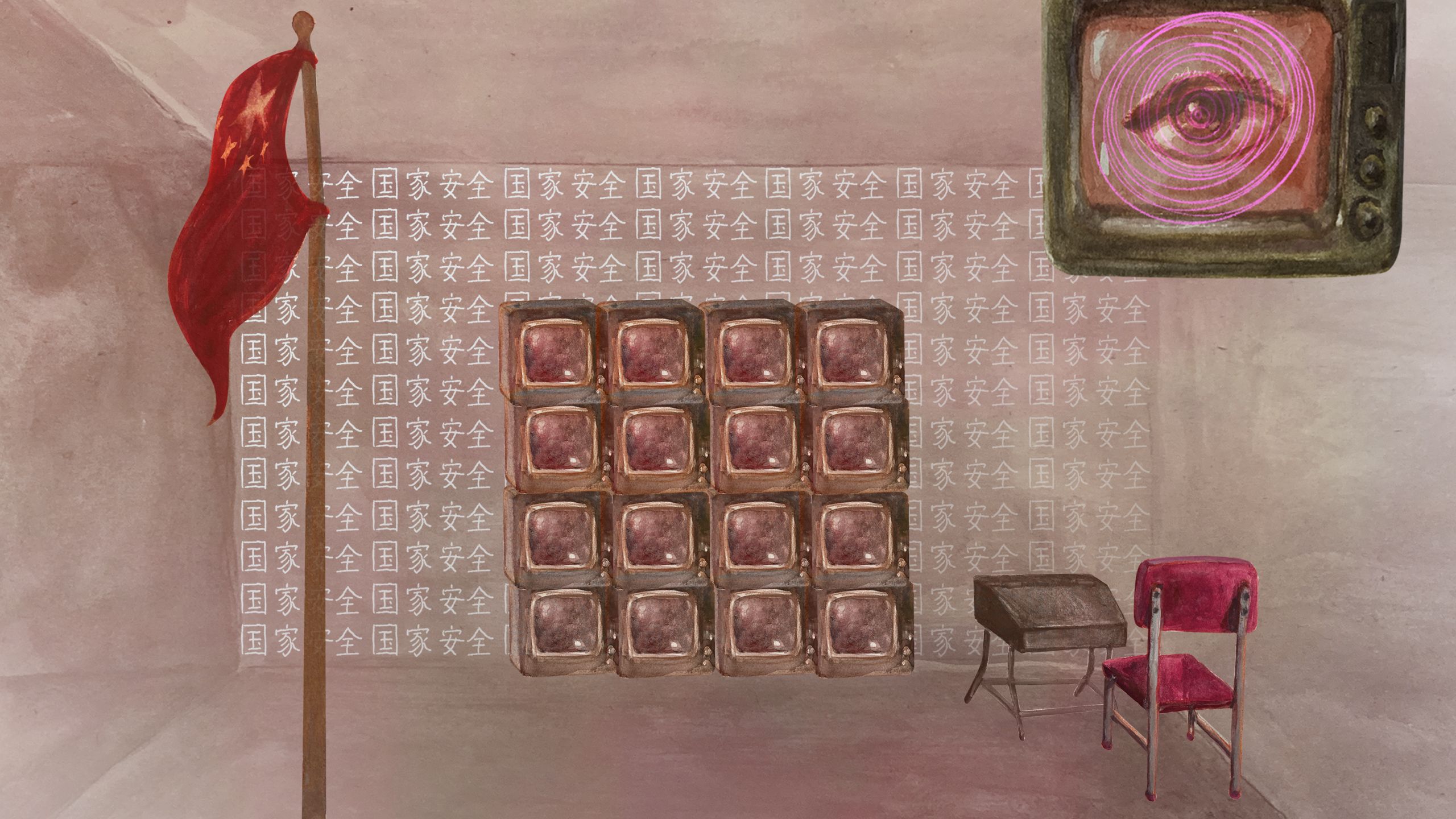

有觀點認為,中央政府對香港教育大刀闊斧的改革,恐怕要以「單向信息輸出」代替「獨立思辨」。香港政府新聞網早前發表文章,表示要多重進路,支援學校開展國安教育。國安教育尚未全面展開,社會已在一連串震撼教育下,體驗國家機器威力。本以自由著稱的城市,將逐步體驗個人與國家的距離可以有多近。

新课程“CSD”

新課程「CSD」

於香港一公立中學任教的子健,一年多來如芒在背。他教的通識科,自反送中運動爆發成為眾矢之的。親中派、建制派甚至中國官媒及喉舌,將社運爆發歸咎於通識科,認為現行教育令香港學生變得激進。

2019年7月1日,示威者闖入並短暫佔領立法會。前特首董建華隨即為通識科判下「死刑」,認為他任內推行的通識教育「完全失敗」,間接導致大批年輕人反對政府。 2020《香港國安法》立法後,特區政府加緊改革教育系統。 2021年3月教育局宣布:高中的通識科,新學年將被「公民與社會發展科」取代,並由中四級(相當於初中四年級)起推行。

這讓子健非常無奈。課程改革倉促,諮詢期僅幾個月。開學在即,他手上只有課程大綱,無具體內容;哀嘆「巧婦難為無米之炊」,又怕不小心觸碰無所不在的「政治紅線」。教育局指,正與考評局編訂「課程及評估指引」,又承諾提供教材;今年9月,教師會先教「『一國兩制』下的香港」課題,現有資源豐富,有信心教師能安排處理。但這不能釋疑。根據教協早前調查,前線教師對修訂存在不少質疑,逾八成認為局方諮詢無法反映前線教師意見,亦有逾八成教師表示無充分時間準備落實新課程,八成通識教師反對大幅刪改課程內容及課時。

相比原有的通識科,「公民及社會發展科」的課程內容、課時都大幅縮水。新課程以「一國兩制」的香港、改革開放以來的國家、互聯相依的當代世界,三個主題為核心內容。約150個課時中,學生要學習維護國家安全的意義,包括「總體國家安全觀」、《港區國安法》與促進香港長遠發展,與平衡法治和人權的關係。課程亦涵蓋國家的象徵(國旗、國徽、國歌)和《基本法》附件三的相關規定,及香港在國家支持下,與內地互補互助的關係。課程更會提供內地學習機會。課程雖仍屬必修必考,但不再設原有通識課的考核方式「校本評核」,即鼓勵思辨的獨立專題探究(IES);評核等級亦由七級簡化為「達標」與「不達標」。

子健上課本常援用課外資訊,將時事帶入課堂,讓學生們從正反兩方展開討論。這是培訓思辨能力的方式,如今IES被取消,只要求合格,他擔憂學生再不能在課堂學會獨立思考和批判思維。他和同事私下把新課程簡稱為「CSD」,是「公社科」(Citizenship and Social Development)的縮寫,更是分管羈押疑犯和囚犯的紀律部隊「懲教署」(Correctional Services Department)的縮寫。 「當學校成為思想的監獄,我的學生就是囚犯。」

「從未想過critical thinking會是一種罪。」子健大學畢業,拿到通識教育雙學位。修讀該專業,純因教師是份穩定工作,未料學科蒙受巨變。入行近八年,目睹香港從「反國教」運動走到「雨傘革命」,轟轟烈烈「反送中運動」,他認為心態已大不相同:「總想為學生留下些什麼。」

然而如今社會氣氛,恐不是大展拳腳的時刻。 「全民國家安全教育日」,子健學校響應教育局號召,舉辦升旗儀式。子健被要求上交詳細授課計劃,供校方審閱。他意識到,他和學生一樣,成了「CSD」囚徒。

「紅旗下的蛋」

「紅旗下的蛋」

Amy任教於私立教會學校。她曾自認生活平靜,沒什麼變化。 「全民國家安全教育日」當天,校長只在校園貼幾張海報,就算完成任務。她認為自己教的歷史科不是風暴中心,不會惹麻煩。她私下甚至覺得課程改革是好事。

通識科2009年創立前已飽受爭議。有人認為通識科(Liberal Studies)內容包羅萬象、難以評分;有人預言通識科最後一定「通通唔識」,「學無專長,深度不足」。有家長2005年質疑時任教育統籌局常任秘書長羅范椒芬,表示通識教育科只會要求學生死記硬背。如今,「公社科」的學術要求大大降低,學生不需大量做題,減輕不少負擔。

但學校氛圍顯然變了。下學期還未結束,已有近40名學生退學,比往年高約三分之一。教協最新調查發現,約40間資助中小學稱,本學年有多於20人退學,主因移民或海外升學,有4間學校更流失逾50名學生。作為教師,Amy承認情況相當罕見;作為四歲孩子的母親,她又不解,分不清這是恆常的學生流失,還是生成中的退學暗湧。

Amy和丈夫盧江對香港目前的教育有截然不同的見解。盧江在內地出生,中學後來港。他對中國現行的「愛國主義教育」一直反對,對香港的教育改革充滿警惕。

「愛國主義教育」發軔於1994年。改革開放以來,伴隨經濟改革勢頭,政治改革在民間獲得一定支持,「全盤西化論」甚囂塵上。 89年六四事件後,為抵擋西方思潮影響,杜絕學潮甚至「和平演變」和「顏色革命」,時任中共總書記江澤民提出以「愛國主義教育」為主題宣傳活動,並著力製度化。以往大力宣傳的「共產主義」和「階級鬥爭」開始被國家民族主義代替。江澤民在六四後一年,為紀念「五四運動」發表演說,指社會主義和愛國主義「在本質上是同一的」,奠定「愛國主義」的基調。

照1994年頒布的《愛國主義教育實施綱要》,愛國主義教育以青少年為重點,將中國特色社會主義和黨的基本路線為指導,主要內容涵蓋中華民族悠久歷史、中華民族優秀傳統文化、黨的基本路線和社會主義現代化建設成就、中國國情、社會主義民主與法制、國防安全和國家安全、民族團結、「和平統一、一國兩制」方針等方面。綱要特別提出,要提倡有助於培養對國旗、國歌、國徽崇敬感的必要禮儀。 2019年的《新時代愛國主義教育實施綱要》在前者基礎上,增加中共總書記習近平的論述,將「新時代」、「中國夢」、「中華民族偉大復興」等習近平思想融入綱要中。

江澤民提倡的這場實行至今的「愛國主義教育」,本質上是一種社會政治運動。與中國共產黨建政以來發起的「三反」、「五反」甚至「文化大革命」一樣,每場社會運動的背後,國家強制是基礎,主義(例如愛國教育)是表現,政治控制是目的。

為了社會運動中改造身份認同,當權者需反复地建立和舉行某種政治儀式。 「愛國主義教育」運動中,這種政治儀式與洗腦教育緊緊結合。洗腦,指透過外部壓力,有意圖或強制性向被操縱者灌輸思想,來符合操縱者意願的一連串手法與過程。

總結多年來「愛國主義教育」運動的內容,可包括:

- 從小開始(越早越好);

- 單線灌輸(由上至下、專門編纂、統一敘述的教材);

- 建立權威(愛國情操的至高無上、黨的領導地位、「有國先有家」);

- 樹立外敵(外部勢力賊心不死,企圖顛覆國家);

- 否定質疑(個人對國家的絕對服從,國家對真理的極度壟斷);

- 資訊管制(中宣部、廣電局、網絡防火牆)。

這些原則相互作用下,「愛國主義教育」才進一步社會化、制度化。一旦這種洗腦教育以政治儀式的方式徹底確立和實施,整個社會彷彿變為了密室。

「總結起來就是一句,我們是『紅旗下的蛋』。」盧江引用搖滾歌手崔健的歌名,形容愛國主義教育的「無孔不入」。社會每個毛細血管都被動員起來。除學校與家庭,新聞出版業、電影文娛、歷史古蹟、博物館、文化館都要響應號召。從中央到地方,每個政府、部委、團體都要參與其中。學校更被視為貫徹方針的重要陣線。為創造愛國主義教育的氣氛,課程內容從校內衍生到課外。

在中國人民抗日戰爭紀念館,遊客了解抗日曆史。該紀念館是全國五百多個愛國主義教育基地之一。(圖:AP)

在中國人民抗日戰爭紀念館,遊客了解抗日曆史。該紀念館是全國五百多個愛國主義教育基地之一。(圖:AP)

盧江從小學開始繪製黑板報,參加愛國征文、歌唱比賽,宣傳愛國英雄事蹟,參觀愛國主義教育基地。這些教育形式至今保留發展。自1997年7月至2019年9月,中宣部一共公佈四批愛國主義教育示範基地,數目達473個,包括北京天安門、故宮博物館等地。 2021年3月,香港沙頭角也有一塊空地皮掛上「愛國主義教育基地」招牌,未知具體發展。

「愛國主義教育改變的不僅是你的知識,而是態度。」在年少浸淫下,盧江對愛國主義形成條件反射般的行為模式。 「老師教導我們,但凡聽到國歌就要行少先隊禮。因此我在整個小學階段,不論在家裡還是街上,只要聽到國歌,就會停下手上的一切,對著歌聲的方向端正地敬禮。我身邊的同學也都是這樣做的。」愛國被視為做人最重要的品質,國家被稱為「祖國母親」。熱愛一個國家,就要對它絕對忠誠,提防敵對勢力對它的破壞和顛覆。

盧江強調:「這是一種奇怪的受害者心態,也是黨國不分的體現。」

和盧江一樣,中國80後、90後及現在00後和10後,被愛國教育灌輸的敘述基本如一。中華民族被描述成統一、優秀、擁有燦爛傳統文化的民族,但一直受西方列強侵略和壓迫。正是在中國共產黨、也只有在中國共產黨領導下,中華民族和國家才能走向獨立、富強,甚至復興和崛起。民族、國家、黨派的概念模糊了,愛國和擁護黨的領導被等同。這種集體意志(Collective Will)培育帶來思想壟斷和個人身份重塑,極端集體主義下,個人只允許成為國家機器的螺絲釘;機器運行時,也強化著共產黨執政的合法性。

還差最後兩步

還差最後兩步

如今中國正掀起一場愛國主義運動高潮。有意見認為,包括胡錦濤在內的前任領導人都對民族主義情緒有一定警惕,擔心煽動民眾會破壞經濟開放和政局穩定,因此往往願意為「西方思想」留出爭議空間,「愛國主義」成為蹺蹺板似的政治工具;從「反日運動」等民間自發愛國行動爆發再被熄滅的運動軌跡中,可窺探官方對「愛國主義」的微妙心理。而與往屆領導人不同,習近平治下的愛國主義教育更高調和普遍。

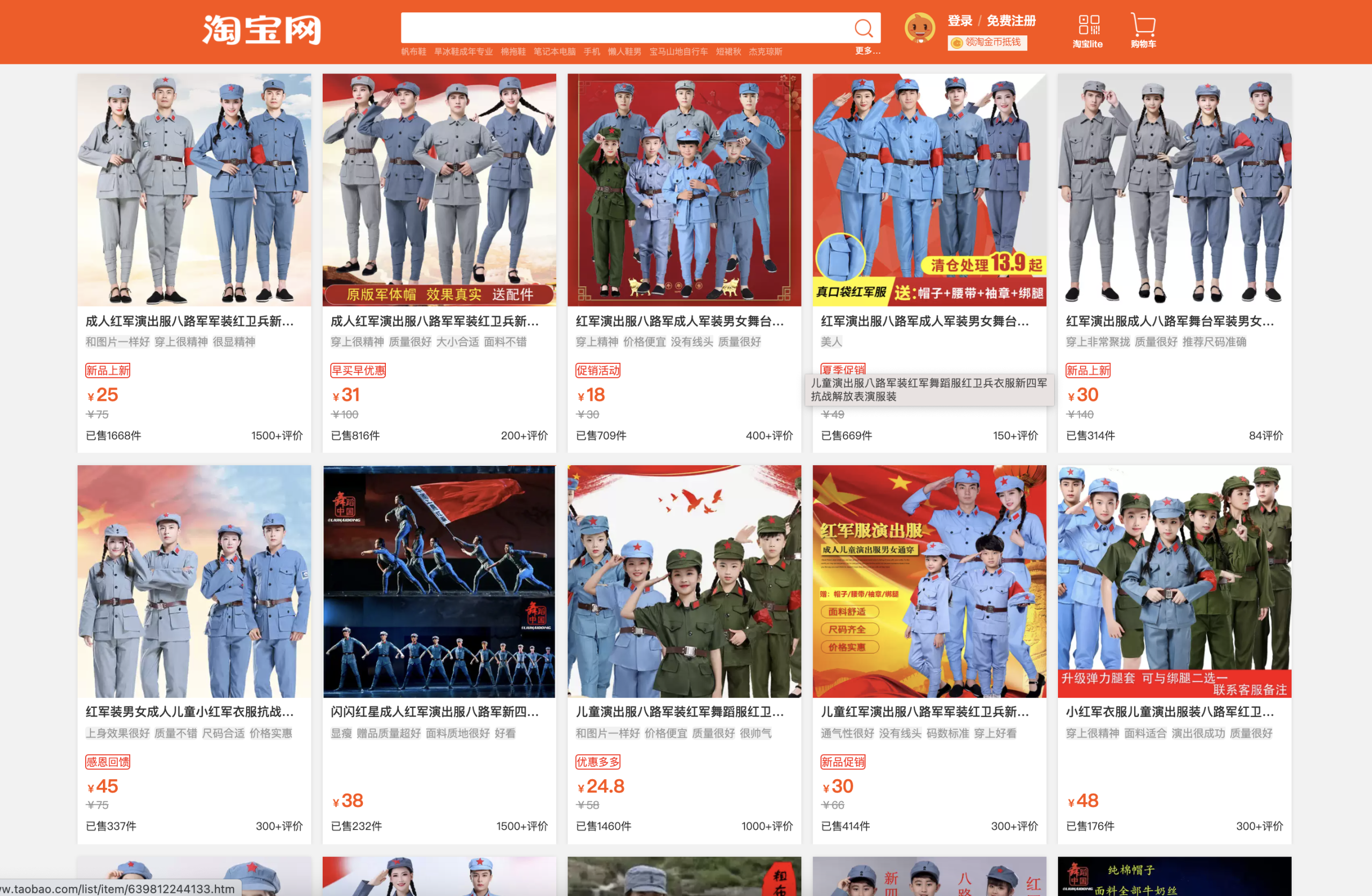

連身在香港的盧江都感到不同。他朋友圈裡,內地表侄的幼兒園在辦「童心向黨,快樂成長」活動,小朋友要身穿八路軍服或其他民族服飾,獻唱《童心向黨》一曲,祝賀建黨一百週年。盧江表姐說,這套八路軍軍裝是淘寶「爆款」,供不應求,廠家幾乎賣到斷貨。事實上,不隻幼兒園,中小學、大專院校都要求組織文藝匯演或主題活動,慶祝黨百歲生日。 2019年11月發行的《新時代愛國主義教育實施綱要》中,愛國主義要求「堅持從娃娃抓起,著眼固本培元、凝心鑄魂」。新華網在2019年對100所高校、近2000大學生的問卷結果顯示, 94.31%的受訪大學生「熱愛祖國,具有較為強烈的愛國主義意識」,99.28%的受訪大學生表示,他們因國家進步、國際地位提升感到自豪。

淘寶上可購買的八路軍軍裝(網絡截圖)

淘寶上可購買的八路軍軍裝(網絡截圖)

青少年對網絡遊戲、動漫、短片的興趣也被利用起來,要「讓愛國主義充盈網絡空間」。 「中國共青團」等「愛國」賬號進駐年輕人聚集平台,包括微博、Bilibili和抖音。 「愛國」賬號周圍往往聚集一群愛國「網軍」。在一些「辱華」議題上,「網軍」在「愛國大V」帶領下展開輿論攻勢,類似「帝吧出征」、「飯圈女孩出征」的事件屢見不鮮。很難說這些都是官方派的「五毛」,的確有不少的中國年輕人自願參與。香港反送中運動中,就有不少年輕「自乾五」在Facebook、Instagram、Twitter等外網,為祖國搖旗吶喊,大罵香港年輕人是「廢青」和「蟑螂」。

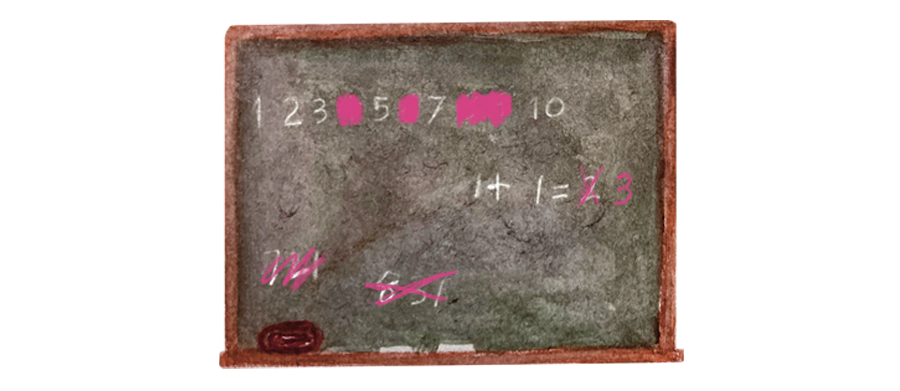

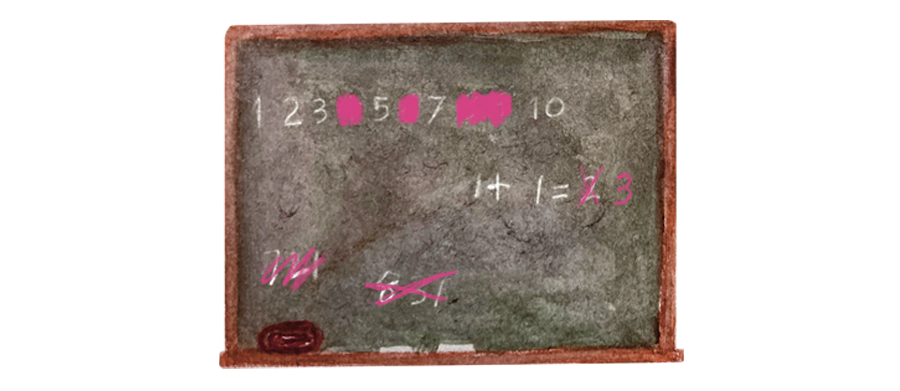

2021年,中國修改《未成年人保護法》,刪掉學校要培養學生「獨立思考」的內容。盧江擔心,中央政府會從香港抗爭中意識到,香港推行意識形態教育,也必須從娃娃抓起。一旦真理以國家之名被壟斷,任何質疑都是不合時宜的,「共和國不需要會思考的『蛋』」。

盧江的憂慮很快成真。香港教育局改革通識科後,就國家安全教育公佈了指引及課程安排。據《香港國家安全教育課程框架》文件,這至少包括15個學習領域/科目(中文、中史、歷史、地理、生活與社會、科學、科技、常識、音樂、德育、公民及國民教育、通識教育、經濟、企業、會計與財務概論),涵蓋《國家安全教育》共8個範疇,從初小、高小,到初中、高中,四個階段均有不同的課程要求和目的。在「危害國家安全的犯罪行為」範疇中,由初小程度,學生需知道《香港國安法》所規範的四項犯罪行為的名稱,「認識保護我們的人」,例如警察、解放軍;至高中則需了解如何構成《香港國安法》規範的四項犯罪行為,及了解其他國家的類似規定。幼兒園則被建議透過故事、角色扮演、圖畫、兒歌、舞蹈等,幫學生認識傳統節日、音樂、藝術,感受國家傳統文化,建立中國人身份,作為國家安全教育的基礎。

此外,香港學生與他們的內地同齡人一樣,要認識國家象徵和代表國家的事物,懂唱國歌和遵守升國旗、奏國歌的禮儀,認識國家版圖和地理特徵,明白國土安全、資源安全的重要;認識鴉片戰爭、抗日戰爭、國家改革開放、《基本法》頒布、香港特別行政區的成立等重要歷史事件,塑造國民身份,表現對國家和民族的過去、現在和將來發展的關注 。

整套敘述被教育界批評為「洗腦」教育和「國教2.0」。不少教師認為,框架內容艱澀難懂,難以和學生解釋。畢竟按《框架》所說,國家安全涉及13個領域(包括政治安全、國土安全、軍事安全、經濟安全、文化安全、社會安全、科技安全、網絡安全、生態安全、資源安全、核安全、海外利益安全及新型領域安全)。但教育局強調「國家安全」事關重大,因此教師講解時不可看待成一般爭議議題處理,應向學生強調「沒有爭辯或妥協的空間」。

如何理解「國家安全」?香港教聯會黃楚標中學在為期一周的「全民國家安全教育週」上做出詮釋。 《大公報》報導,多名學生在活動上表示「有國才有家」。國家、家庭和個人的界限沒有明晰,安全的意義也被詮釋為「社會穩定」和「領土完整」。在看似包羅萬象卻又語焉不詳的「國家安全」下,是有香港特色的「愛國主義教育」;而這一切,為的是從制度和文化上重塑香港下一代、甚至全社會的身份認同,讓它變得符合北京的政治利益。

對比香港「國家安全教育」和大陸的「愛國主義教育」,不難發現其內涵和原則的相似。校園的教育是重要的部分,但個體浸淫其中的整個社會氛圍輿論和資訊的導向更至關重要。

- 從小開始(越早越好,幼兒園也被列入學習框架中);

- 單線灌輸(從單科(通識)的改革到全面引入國安教育框架);

- 建立權威(國家安全事關重大、「有國先有家」);

- 樹立外敵(「危害國家安全的犯罪行為」,外部勢力顛覆國家);

- 否定質疑(國家安全「沒有爭辯或妥協的空間」);

- 資訊管制(公共討論失去討論政治議題的空間);

國安教育日當天,中學生參加學校升旗儀式(圖:Reuters)

國安教育日當天,中學生參加學校升旗儀式(圖:Reuters)

從程度比較,「從小開始」、「單線灌輸」、「建立權威」和「樹立外敵」前四點,已藉由《香港國安法》實施和教育制度的改革,基本實現。唯獨「否定質疑」和「資訊管制」,還無法全面操控,完全入侵人際關係,控制個人、家庭和民間社會。在可預期的將來,港人習以為常的資訊自由、引以為傲的公民社會、賴以生存的國際都市地位,又可維繫多久?

還有未來嗎?

還有未來嗎?

《框架》公佈不久,子健上交的授課計劃被校方打了回來。在肅殺政治氣氛下,學校先行「自我審查」,要求子健使用官方敘述、用語,不能加入個人意見,及「未經授權」的引述資料。子健驚覺,不但學生失去獨立思考的自由,教師也失去自主教學的自由。

Amy也開始坐立不安。 《框架》觸及了歷史科的授課,初中歷史要求學生從歷史角度理解「香港自古以來就是中國領土」的事實,透過鴉片戰爭、戰後英國割佔香港實施殖民管治的歷史,讓學生明白維護國家主權及領土完整的重要。初中的中史科更要求學生認識,秦始皇統一天下時,香港已成中國版圖一部分。這讓Amy深感困惑,畢竟秦始皇時期和如今中國版圖相差甚遠。只在幾個月前,Amy還勸說丈夫,她認為教育局頒布文件都是「政策要求」,香港教育制度始終與國內不同,教育局對學校的控制並非無限。

香港學校大致分三類。一是公立學校,提供免費小學、中學教育,學校須教授教育局指引編排的課程;一類是直資、私立學校,收取學費,由辦學團體設立,可自訂課程、收費及入學要求;還有國際學校,生源包括外籍及本地家庭學生,學費相對高昂,但教學形式自由。 Amy認為直資和私立學校不像公立和津貼學校受制於教育局,畢竟學費大部分來自家長,校方理應有一定教學自由和行政獨立。目前直資和私立學校約佔所有學校的20%。「更別提還有網絡(資訊)自由和家庭的教育!」當時Amy安慰丈夫。

如今Amy也開始改變教書風格。本喜歡在課堂上講笑話的她,現在會避免與同學說笑。學生也變得謹慎,不願在課堂發表個人看法。她被同行告誡,要謹言慎行,特別要小心被同事甚至學生篤灰(舉報)。教育局最新文件指,局方就「有關社會動亂」議題,共接獲269宗教師專業失德投訴,大致完成調查259宗個案,其中160宗成立。至4月底,局方已取消3名教師的資格,向42名教師發譴責信,向43名教師發出書面警告。文件又指,至4月底,3名教師因參與有關違法行為被定罪,其中一名被取消資格,其餘兩名已遭學校解僱。另有6名被起訴教師涉嚴重罪行,已遭停止教學職務。

Amy孩子就讀的幼兒園在「全民國家安全教育日」收到宣傳貼紙。這成了壓倒她神經的最後一根稻草,「孩子連『愛國』這兩個字都不認識呢。」Amy計劃轉職,看是否可能去國際學校做文職。她和盧江決定將孩子轉去國際學校,用錢為孩子買有限的自由。

子健不敢想像未來,卻又下不了決心辭職。他最近從中國新聞學到「躺平」一詞,甚是喜歡,奉為「消極抵抗」的圭臬。「我可以照本宣科地教書,我也可以忍受學生在我的課上睡覺。」子健覺得自己教總比交給其他人好,「在安全的時候,我會做出恰當的行為。如果連我都放棄自己的崗位,那國家機器才會真正壟斷香港下一代的語言和思維。」

子健在他屏蔽了大部分同事和朋友的Facebook上,於發帖框寫下前港督葛量洪1948年的發言:「There are those, and to my mind they are the most evil, who wish to use schools as a means of propaganda and poison the minds of their young pupils with their particular political dogma or creed of the most undesirable kind.」

沉思片刻後,他把這行字一個個刪去,只剩空白的手機屏幕,深夜發出熒熒白光。

(按受訪者要求,子健、Amy和盧江皆為化名。)

成为第一位留言的人吧!